Psychosoziale Onkologie unterstützt Betroffene dabei, mit den seelischen Belastungen ihrer Krankheit umzugehen. Etwa ein Drittel aller Menschen mit Krebs hat Betreuungsbedarf auch in dieser Hinsicht. Die Psychosoziale Onkologie arbeitet multidisziplinär unter Einbindung von Medizin, Psychologie, Sozialwissenschaften sowie Sozialer Arbeit und verwandten Bereichen. Ihre Strukturen, Ziele, Aufgaben und Methoden stehen im Mittelpunkt dieses Themenbereichs. Mit Blick auf die Betroffenen erläutert der folgende Text nicht nur die von einer Krebsdiagnose ausgelösten Belastungen, sondern auch Bewältigungsstrategien. Beispielhaft dargestellt werden zudem psychosoziale Aspekte einer Stammzelltransplantation.

Psychosoziale Onkologie (Psychoonkologie)

Klaus F. Röttger

Mit dem Fachbegriff Psychoonkologie wird ein eigenes Arbeitsgebiet in der Krebsmedizin bezeichnet. Treffender noch bezeichnet der Begriff Psychosoziale Onkologie dieses Fach, weil er verdeutlicht, dass sowohl psychische als auch soziale Gesichtspunkte, mitmenschliche und auch gesellschaftliche Aspekte bei Krebserkrankungen zu berücksichtigen sind [1,6]. In diesem Beitrag werden beide Begriffe synonym verwendet.

Die Psychoonkologie bietet Unterstützung für Menschen an, die sich infolge einer Krebserkrankung seelisch belastet fühlen. Gegenstand der Psychosozialen Onkologie ist dementsprechend die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen körperlichen, seelischen und sozialen Einflüssen im Verlauf von Krebserkrankungen. Ebenso geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse für die psychoonkologische Diagnostik, für die psychosoziale Beratung sowie eine ggf. indizierte psychotherapeutische Behandlung von krebskranken Menschen umzusetzen [2]. Früher wurde auch danach geforscht, ob es Zusammenhänge zwischen der Psyche und der Entstehung von Krebs gibt. Dies ließ sich aber nicht nachweisen.

Entwicklung der Psychosozialen Onkologie

In Deutschland hat sich die Psychoonkologie seit den 1970er-Jahren entwickelt. Diese Zeit war von bedeutsamen gesellschaftlichen Veränderungen geprägt. In vielen Bereichen der Gesellschaft kamen Forderungen nach mehr Transparenz, größerer Mitsprache und Teilhabe auf. Im Hinblick auf die Krebsmedizin wurde gefordert, endlich offen über diese sehr gefürchtete Krankheit zu sprechen. Die Schauspielerin, Sängerin und Autorin Hildegard Knef veröffentlichte 1975 ihr Buch Das Urteil. Die Autorin war selbst an Brustkrebs erkrankt. Zum ersten Mal sprach in Deutschland eine Prominente offen über Krebs und löste damit intensive gesellschaftliche Diskussionen aus. Die Gattin des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel, die Ärztin Dr. Mildred Scheel, engagierte sich in ganz besonderer Weise für dieses Thema und gründete 1974 die Deutsche Krebshilfe mit dem Ziel, Krebskrankheiten mit all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen und die bestehende Tabuisierung des Themas Krebs aufzubrechen. In den 1970er-Jahren entstanden auch erste Selbsthilfegruppen für Krebskranke. Und erstmals wurden in Deutschland ab 1978 an fünf Universitätskliniken (Essen, Hamburg, Heidelberg, Köln und München) multiprofessionelle Teams für die psychosoziale Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten gebildet und durch die Deutsche Krebshilfe finanziell gefördert [3].

Fachverbände

Der erste psychoonkologische Fachverband, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie e. V. – dapo, entstand im Jahr 1983. Fünf Jahre später folgte die Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. (PSO). Von Anfang an war das Fachgebiet Psychosoziale Onkologie wie auch die Arbeit in den Fachverbänden von inter- und multidisziplinärer Zusammenarbeit von Psychologinnen, Ärzten, Sozialarbeiterinnen und -pädagogen, Sozialwissenschaftlerinnen und Angehörigen anderer Berufsgruppen geprägt. Auch die psychoonkologische Forschung machte enorme Fortschritte. Insbesondere die Themen Krankheitsverarbeitung (Coping), die psychosozialen Folgen und die Lebensqualität nach einer Krebserkrankung, die Möglichkeiten der psychoonkologischen Unterstützung sowie das Thema Kommunikation mit Krebskranken fanden große Resonanz. Heute ist die Psychoonkologie zu einem unverzichtbaren Teil der Krebsmedizin geworden.

Fort- und Weiterbildung

Seit Mitte der 1990er-Jahre wird eine curriculare Fort- und Weiterbildung für psychoonkologische Fachkräfte angeboten. Wissenschaftlich und konzeptionell getragen wird diese Fortbildung durch die Fachverbände dapo und PSO. Verantwortlich für die Organisation ist der Verein für Fort- und Weiterbildung Psychosoziale Onkologie e. V. (WPO) in Heidelberg. Der erfolgreiche Abschluss dieser curricularen psychoonkologischen Fortbildung wird durch ein Zertifikat der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) betätigt und ist eine Voraussetzung dafür, in psychoonkologischen Beratungseinrichtungen wie Krebsberatungsstellen oder psychoonkologischen Diensten in Krankenhäusern tätig werden zu können. Weitere anerkannte Anbieter entsprechender Fortbildungen sind auf der Internetseite der DKG abrufbar (www.krebsgesellschaft.de).

1 Psychoonkologie im Nationalen Krebsplan, in Zertifizierungskriterien und Leitlinien

Am 16. Juni 2008 wurde vom Bundesministerium für Gesundheit, der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren ein Koordinierungs- und Kooperationsprogramm – der Nationale Krebsplan – beschlossen. Federführend ist hier das Bundesministerium für Gesundheit tätig. Die Inhalte des Nationalen Krebsplans betreffen die Früherkennung von Krebs, die Versorgungsstrukturen, die Sicherstellung einer effizienten onkologischen Behandlung von krebskranken Menschen sowie die Themen Patientenorientierung und Patienteninformation. Im Nationalen Krebsplan ist auch festgelegt, dass alle Krebspatientinnen und -patienten bei Bedarf eine angemessene psychoonkologische Versorgung erhalten. Dies setzt die Sicherstellung der notwendigen psychoonkologischen Versorgungsstrukturen im stationären und ambulanten Bereich voraus und erfordert, dass der psychosoziale Unterstützungsbedarf sowie behandlungsbedürftige psychische Störungen bei Krebspatientinnen und -patienten sowie deren Angehörigen sicher erkannt werden [4].

Aufgaben und Ziele der Psychoonkologie

Auch in den Zertifizierungskriterien für die Krebszentren sind Vorgaben zu den Strukturen, Aufgaben und Zielen der Psychoonkologie verankert [5]. Demnach ist eine psychoonkologische Betreuung in allen Phasen der Versorgung von der Vorsorge, der Früherkennung und Diagnosestellung, im Rahmen der Akutbehandlung, der Nachsorge und Rehabilitation bis hin zur Palliativbehandlung anzubieten. Im Jahr 2014 wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) erstmals die fachübergreifende S3-Leitlinie Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten veröffentlicht [6].

Zu den Zielen und Aufgaben der psychoonkologischen Betreuung gehören:

- Vorbeugung und Behandlung von psychosozialen Folgeproblemen

- Aktivierung der persönlichen Bewältigungsressourcen

- Erhalt der Lebensqualität

- Berücksichtigung des sozialen Umfeldes

- Organisation der nachstationären Weiterbetreuung durch Kooperation mit ambulanten psychoonkologischen Leistungsanbietern

- Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Patientenveranstaltung)

2 Krebs in Deutschland

Nach einer Prognose des Robert Koch-Instituts erkranken in Deutschland pro Jahr etwa eine halbe Million Menschen an Krebs. Seit den 1970er-Jahren hat sich die Zahl der Neuerkrankungen nahezu verdoppelt. Eine wesentliche, aber nicht die einzige Ursache, hängt mit der demographischen Entwicklung zusammen. Weil der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt, wächst auch die Zahl der Krebsneuerkrankungen, denn Krebs ist eine Erkrankung, die ältere Menschen eher betrifft als jüngere. Aber es erkranken jährlich auch etwa 1.800 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und 15.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 39 Jahren. Zwischen dem 40. und dem 64. Lebensjahr wächst die Zahl der Neuerkrankten um das Zehnfache auf 160.000 und in den Altersgruppen ab 65 verdoppelt sie sich noch einmal auf über 300.000 Menschen [7]. Nach der amtlichen Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes verstarben im Jahr 2019 ca. 230.000 Menschen an Krebs [8], 1980 waren es etwa 190.000. Die Zahl der Sterbefälle aufgrund einer Krebserkrankung ist – anders als die Zahl der Neuerkrankungen – also geringfügiger gestiegen.

3 Leben mit Krebs

Im Mittel werden Krebskranke heute etwa 4 Jahre älter als noch vor ca. 35 Jahren. Seit 1995 ist die relative 5-Jahre-Überlebensrate bei Lungenkrebs um 3 bzw. 6 Jahre (Frauen, Männer), bei Darmkrebs um 11 bzw. 13 Jahre (Frauen, Männer), bei Brustkrebs um 18 Jahre und bei Prostatakrebs um 21 Jahre gestiegen. Diesen Angaben liegen die Zahlen der Krebsberichterstattung des Bundes zu Grunde [7]. Die Zahl der Menschen, die mit oder nach einer Krebserkrankung länger leben, ist deutlich gestiegen. Dazu haben auch Erfolge bei der Krebsbekämpfung beigetragen. Im Jahr 2018 lebten schätzungsweise 4 Millionen Menschen mit einer Krebserkrankung in Deutschland (Prävalenz). Trotz erheblicher Fortschritte der Krebsmedizin versterben aber heute noch immer 40 bis 50 % aller neu diagnostizierten Patientinnen und Patienten aufgrund ihrer Krebserkrankung [9].

Krebs, das ist nicht nur eine einzige Krankheit. Krebs, das sind eine Vielzahl verschiedener Krankheitsbilder, mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen, bei denen jeweils unterschiedlich behandelt wird und die sich dementsprechend auch unterschiedlich auf das Leben der Betroffenen auswirken. Daher ist es wichtig zu betonen, dass es nicht Krankheiten sind, die uns im klinischen Alltag begegnen und die behandelt werden, sondern kranke Menschen mit ihrer ganz persönlichen Art des Erlebens und Verarbeitens ihrer Erkrankung.

Erleben der Krebsdiagnose

Die Diagnose einer Krebserkrankung wird oft wie ein Schock, eine Lebenskrise, ein Trauma oder sogar als Todesurteil erlebt. Wohl immer geht ein bis dahin unbeschwertes Körperempfinden verloren und der Mensch wird mit der Endlichkeit des eigenen Lebens hart konfrontiert. Möglicherweise entstehen Gefühle der Angst, Wut, Ohnmacht oder Scham. Eine Krebserkrankung hat immer auch Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen. Niemand ist alleine krank. Nicht selten ist der Sinn des Lebens grundlegend infrage gestellt und oft macht die Krebsdiagnose fassungs- und sprachlos. Auf jeden Fall ist es auch heute immer noch schwierig über Krebs, Sterben und Tod zu sprechen, denn diese Themen sind nach wie vor mit einem Tabu belegt [10]. Wäre dem nicht so, würde uns der Gedanke, dass wir mit jedem Schritt auf den eigenen Tod zugehen, auf eine unmenschliche Weise davon abhalten, unser Leben zu gestalten und zu genießen. Wir wissen verstandesmäßig um die Endlichkeit unseres Lebens, aber wir glauben nicht wirklich daran.

Umgang mit der Krebserkrankung

Die Art und Weise, wie die Betroffenen eine Krebsdiagnose, die Erkrankung und die Behandlung verarbeiten, ist von großer Bedeutung für ihre Lebensqualität. So treffen wir im medizinischen Alltag immer wieder Patientinnen und Patienten, die optimistisch sind, die bei der Behandlung aktiv mitarbeiten und die ihren Mut nicht verlieren. Aber wir haben auch mit Menschen umzugehen, die klagen, niedergeschlagen und mutlos wirken und vielleicht den Sinn der Therapie infrage stellen. Die Frage, ob es eine oder sogar die richtige Art der Krankheitsverarbeitung bei Krebs gibt, lässt sich mit einem klaren Nein beantworten, wenn man dabei an generelle Empfehlungen für Krebskranke denkt. Ob sich die jeweilige Art der Krankheitsverarbeitung als günstig erweist oder nicht, ist nur im Einzelfall und abhängig von der jeweiligen Person und Situation zu beantworten. Die Art und Weise, wie Patienten und Patientinnen mit ihrer Krankheit umgehen, kann als spontaner persönlicher Bewältigungsversuch gesehen werden. Psychoonkologinnen und -onkologen können die Kranken begleiten und sie unterstützen. Sie können bei der Krankheitsverarbeitung und im Umgang mit Niedergeschlagenheit und Ängsten helfen sowie gemeinsam mit den Betroffenen neue Bewältigungsstrategien entdecken.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ängsten während und nach der Diagnose am Beispiel eines Multiplen Myeloms sind in der Broschüre Das Multiple Myelom – Hand in Hand mit der Angst (PDF) zu finden.

Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung

Bei der psychoonkologischen Beratung geht es also oft darum, gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin einen für ihn bzw. sie persönlichen gangbaren Weg der Krankheitsbewältigung zu finden. Nach einer Krebsdiagnose und oft im weiteren Krankheitsverlauf stehen Betroffene immer wieder vor schwierigen Herausforderungen. Vielleicht gilt es, nach einer radikalen Operation zu versuchen, sich den veränderten und fremd gewordenen Körper wieder vertraut zu machen. Bei belastenden Gefühlen ist es zunächst wichtig, wieder neuen Halt zu finden. Und dann kommt es darauf an zu erkennen, welches die eigenen Kraftquellen sind und wie es gelingen kann, neue Ressourcen für sich selbst zu erschließen. Da eine Krebserkrankung immer Auswirkungen auf das soziale Umfeld hat, müssen die Betroffenen oft lernen, ihre sozialen Beziehungen auf eine neue Art zu leben. Und schließlich stellt sich für Patientinnen und Patienten sowie die Angehörigen auch die Frage, wie es gelingen kann, trotz der Krebserkrankung achtsam und heilsam mit sich selbst umzugehen.

Gespräche helfen nach der Therapie

Als Helfende sollten wir daran denken, dass negative Erfahrungen, krisenhafte oder traumatische Erlebnisse auch die Wahrnehmung und Anerkennung durch andere Menschen brauchen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir aktiv zuhören können und offen sind für die Erlebnisse, Gedanken und Gefühle der uns anvertrauten Kranken. Bisweilen können Patientinnen und Patienten besser mit Außenstehenden über ihr Erleben sprechen als mit den eigenen Familienmitgliedern. Diese sind nämlich durch die Krebserkrankung des Partners, der Partnerin oder eines Familienmitgliedes zumeist selbst außerordentlich belastet. Ziel aller Bemühungen um eine angemessene Krankheitsverarbeitung ist es, die Balance des Lebens und die eigene Lebensqualität so gut es geht zu erhalten oder wiederzugewinnen.

4 Belastungen und Betreuungsbedarf

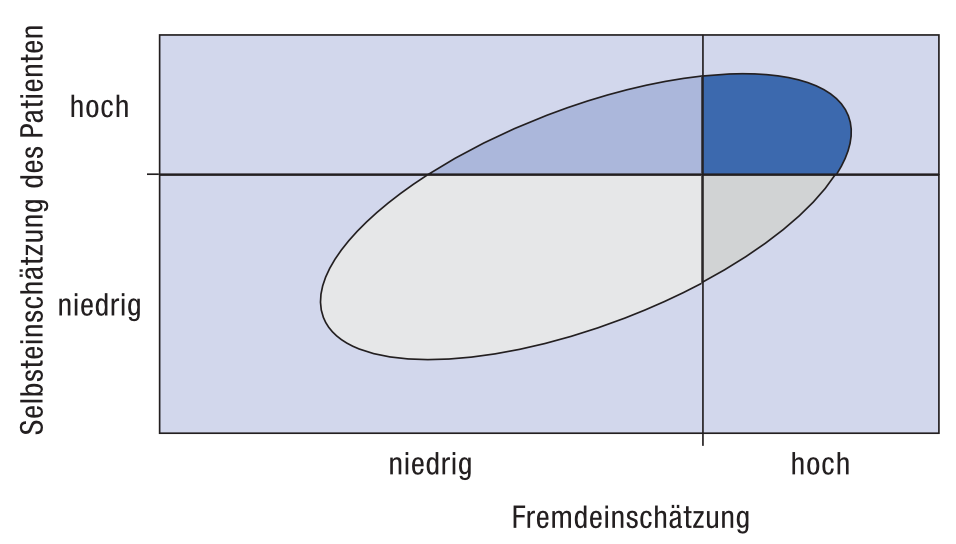

Schätzungen besagen, dass etwa ein Drittel aller Krebspatientinnen und -patienten im Krankheitsverlauf erhebliche psychosoziale Belastungen erleben, sodass sie einer psychoonkologischen Unterstützung bedürfen [12, 13]. Internationalen Studien zufolge äußern durchschnittlich 32 % der Betroffenen von sich aus psychosoziale Unterstützungsbedürfnisse [6]. Allerdings ist auch zu beobachten, dass Betroffene aus verschiedenen Gründen psychoonkologische Hilfen nicht in Anspruch nehmen. Oder, dass sie eine psychoonkologische Betreuung ausdrücklich wünschen, obwohl nach Einschätzung der Behandelnden kaum psychische Belastungen erkennbar sind. Dies macht deutlich, dass eine subjektiv vom Patienten und der Patientin geäußerte Bedürftigkeit und ein von den Behandelnden gesehener Bedarf nicht unbedingt übereinstimmen müssen. Die Selbsteinschätzung der Patientin oder des Patienten und die Fremdeinschätzung durch Ärztinnen und Ärzte, Pflegende oder Angehörige können sehr unterschiedlich bis gegensätzlich ausfallen.

Ermittlung des Betreuungsbedarfs

Daher stehen wir vor der Frage, welche Patientinnen und Patienten einer professionellen psychoonkologischen Unterstützung bedürfen und woran wir uns orientieren können, wenn wir dies richtig einschätzen wollen. Hierzu können folgende Gesichtspunkte diskutiert werden:

- Die Schwere der Krebserkrankung

- Die Intensität der Behandlung

- Psychische Begleiterkrankung

- Die Lebensqualität des Patienten oder der Patientin

- Einschätzung des Arztes oder der Ärztin, der Pflegenden oder der Angehörigen

- Die Selbsteinschätzung des Patienten oder der Patientin

Bezüglich der ersten beiden Kriterien (Schwere der Krebserkrankung und/oder Intensität der Behandlung) hat sich allerdings herausgestellt, dass diese Kriterien im Hinblick auf eine Betreuungsbedürftigkeit wenig aussagekräftig sind [13]. Wir können ja im klinischen Alltag immer wieder beobachten, dass Patientinnen und Patienten trotz einer schweren Erkrankung oder einer besonders intensiven Behandlung bisweilen erstaunlich gut mit ihrer persönlichen Situation zurechtkommen. Auch das Kriterium psychische Komorbidität erweist sich bei Krebspatientinnen und -patienten in der Regel als wenig hilfreich. Das hat damit zu tun, dass psychiatrische Diagnosen in der Regel ungeeignet sind, die psychosozialen Belastungen von Krebskranken abzubilden. So handelt es sich z. B. bei den Ängsten, die eine Krebserkrankung begleiten, zumeist nicht um pathologische (krankhafte) Angst, sondern um reale, nachvollziehbare Ängste, z. B. vor dem Fortschreiten der Erkrankung oder einem Rückfall, die in einer entsprechenden Situation die meisten von uns ähnlich erleben würden.

Stigmatisierung vermeiden

Die amerikanische Psychiaterin und Psychoonkologin Jimmie C. Holland weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr einer doppelten Stigmatisierung von Krebspatientinnen und -patienten hin. Demnach befürchten Betroffene, zusätzlich zur Krebserkrankung ein zweites Stigma, nämlich eine psychische Störung zugeschrieben zu bekommen. Sie empfiehlt dementsprechend einen nichtstigmatisierenden Umgang mit Krebspatientinnen und -patienten [14]. Der Arzt Hubert Drepper und der Psychologe Gerhard Strittmatter – beide setzten sich in der Klinik Münster-Hornheide schon seit den 1980er-Jahren für eine ganzheitliche Behandlung von Krebskranken ein – betonen, dass die seelischen Belange der Betroffenen nicht als Störungen, sondern als wichtige Vorgaben und Rückmeldung verstanden werden sollten, um die individuell notwendigen Voraussetzungen für günstige Krankheitsverarbeitung schaffen zu können [15, 16]. Ähnlich äußert sich auch die langjährige Vorsitzende der dapo, Andrea Schumacher, wenn sie betont, dass emotionales Erleben und Verhaltensweisen der Patientinnen und Patienten in der Regel nicht als Ausdruck einer pathologischen Störung zu verstehen sind, sondern weitgehend als eine nachvollziehbare Reaktion auf die Tumorerkrankung und -behandlung [17].

Lebensqualität erhalten

Als weiteres Kriterium für die Notwendigkeit psychoonkologischer Hilfen kann eine reduzierte Lebensqualität der Betroffenen herangezogen werden. Die Einbeziehung der Lebensqualität in die Beurteilung des Behandlungsergebnisses bedeutete in den 1990er-Jahren einen Paradigmenwechsel in der Krebsmedizin. Nicht mehr allein die Veränderung der klinischen Symptomatik oder die Verlängerung des Lebens, sondern auch die Art und Weise, wie erkrankte Menschen ihren Gesundheitszustand erleben, sollte fortan zu den Ziel- bzw. Outcome-Kriterien der Krebsmedizin zählen [18]. Für die Lebensqualität sind vor allem körperliche, psychische, zwischenmenschliche, sozioökonomische und spirituelle Aspekte ausschlaggebend. Nun gilt für die Ermittlung der Lebensqualität all das, was zur Problematik von Selbst- und Fremdeinschätzungen schon ausgeführt wurde. Es wird in der aktuellen Fachdiskussion aber nicht bestritten, dass die Lebensqualität im Behandlungsverlauf wiederholt, z. B. durch Gespräche mit den Patientinnen und Patienten ermittelt werden sollte. Dies würde den Betroffenen signalisieren, dass neben den objektiven medizinischen Befunden auch ihr körperliches, psychisches und soziales Befinden wahrgenommen werden. Im Rahmen von wissenschaftlichen Studien kommengeeignete Messinstrumente zum Einsatz. Für die Erfassung der Lebensqualität liegen verschiedene Messinstrumente (z. B. Fragebögen) vor, die psychometrischen Gütekriterien genügen. Wichtige Kriterien sind hierbei Objektivität, Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit) sowie Änderungssensitivität. Für weitergehende Erörterungen hierzu sei auf die Publikationen von Küchler und Behrend sowie Herschbach & Heußner [19, 20] verwiesen.

Selbsteinschätzung – Fremdeinschätzung

Dass die Einschätzungen der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegenden und/oder der Angehörigen und die Selbsteinschätzung der Betroffenen hinsichtlich der Notwendigkeit einer psychoonkologischen Unterstützung gänzlich verschieden ausfallen können, wurde schon erörtert. Dennoch sind die Wahrnehmungen der Behandelnden nicht selten Anlass, psychoonkologische Unterstützung zur Behandlung eines Patienten oder einer Patientin hinzuzuziehen. Es hat sich als sinnvoll und praktikabel erwiesen, Betroffene bei jeder Aufnahme konsiliarisch über das elektronische Dokumentationssystem der Klinik beim Psychoonkologischen Dienst für ein diagnostisches Gespräch anzumelden.

Das Schaubild verdeutlicht, wie sich Selbst- und Fremdeinschätzung der psychoonkologischen Betreuungsbedürftigkeit darstellen können. In den Fällen, in denen Fremd- und Selbstbeurteilung übereinstimmen, ist die Beurteilung unproblematisch. Schwieriger wird es, wenn die Einschätzungen divergieren. Wenn ein Patient oder eine Patientin sich als betreuungsbedürftig einschätzt, Außenstehende dies jedoch verneinen, sollte auf jeden Fall dem Wunsch des oder der Betroffenen entsprochen werden. Problematisch ist es aber, wenn Erkrankte entsprechende Hilfsangebote ablehnen, obwohl das Umfeld und/oder die Behandelnden eine psychoonkologische Unterstützung für dringend erforderlich halten. Auch in diesem Fall gilt es die Entscheidung des Patienten oder der Patientin zu respektieren, aber auch zu erkennen, ob und ggf. wann er oder sie vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt eine entsprechende Unterstützung wünscht und annehmen kann. Es sollte Betroffenen vermittelt werden, dass sie auf psychoonkologische Unterstützungsangebote selbstverständlich auch später, auch nach der stationären Behandlung, zurückkommen können.

5 Psychoonkologische Unterstützung

In der Medizin sind wir es gewöhnt, unseren Blick auf Krankheiten und deren Entstehung (Pathogenese) zu richten. Der amerikanisch-israelische Soziologe und Begründer des Konzeptes der Salutogenese (Entstehung von Gesundheit), Aaron Antonovsky, weist darauf hin, dass kaum ein Mensch völlig gesund ist und jeder Mensch, ganz gleich an welcher Krankheit er leidet, immer auch über gesunde Anteile verfügt. Diese Sichtweise kann auch im Umgang mit Krebspatientinnen und -patienten hilfreich sein. Krebskranke sollten dementsprechend nicht allein mit ihren Defiziten und Störungen, sondern auch mit ihren gesunden Anteilen und vorhandenen Möglichkeiten und Stärken gesehen werden. Die Fähigkeit, Krisen durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern, auch in schwierigen Belastungssituationen handlungsfähig zu bleiben (Selbstwirksamkeit) und darüber hinaus die eigenen Krankheitserfahrungen vielleicht sogar für die persönliche Entwicklung zu nutzen, sind wichtige Faktoren der Resilienz, der psychischen Widerstandskraft [21]. Diese zu erhalten und zu stärken, ist ein zentrales Ziel der psychoonkologischen Begleitung. Aber nicht nur die Reduktion von Ängsten und Niedergeschlagenheit sowie die Verbesserung der Selbstwirksamkeit, sondern auch die Unterstützung der Kommunikation zwischen Betroffenen und dem Behandlungsteam oder den Angehörigen gehört zu den Zielen psychoonkologischer Interventionen.

Psychoonkologische Interventionen

Im Rahmen einer psychoonkologischen Beratung, Begleitung und Behandlung stehen verschiedene psychoonkologische Methoden zur Verfügung: Informationsgespräche, psychoonkologische Beratung, Kriseninterventionen, verhaltenstherapeutische Interventionen, Entspannungs- und Imaginationsübungen, psycho-edukative Konzepte, supportive Psychotherapie u. a. m. Neben sprachlichen können auch nichtsprachliche, kreative, musische oder körperorientierte Methoden eingesetzt werden. Inzwischen sind auch Online-Beratungsangebote in der Psychoonkologie verfügbar [22].

Die psychoonkologische Betreuung orientiert sich dabei an den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen in der jeweils spezifischen Lebenssituation. Eine möglichst frühzeitige Unterstützung in Form von zugehender anstatt abwartender Arbeit ist in jedem Fall zweckmäßig [23]. Ganz praktisch geht es in den psychoonkologischen Gesprächen oft um die aktuellen Befunde und anstehende medizinische Behandlungen, vielleicht um die Krankengeschichte und wie die Erkrankung das Leben verändert hat. Weitere Hinweise finden sich zumeist durch die Themen Familie, Beruf, eigene Interessen und Hobbies. Nicht selten benötigen Krebskranke auch eine sozialrechtliche Beratung. Dann ist ein Kontakt zum Sozialdienst oder einer Krebsberatungsstelle zu vermitteln. Wenn Belastungen im familiären Umfeld deutlich werden, können auch Partner oder andere Familienmitglieder mit in die Gespräche einbezogen werden.

Psychoonkologie im Behandlungsteam

Besonders günstig ist die Integration der psychoonkologischen Versorgung in das jeweilige onkologische Behandlungssetting. Dadurch kann sichergestellt werden, dass der Psychoonkologische Dienst kurzfristig erreichbar ist und die Fachkräfte als Mitglieder des Behandlungsteams wahrgenommen werden. Als sinnvoll haben sich gestufte und bedarfsgerechte psychoonkologische Angebote erwiesen: Frühzeitige Kontaktaufnahme im jeweiligen Behandlungssetting, Begleitung während der stationären und/oder ambulanten Behandlung, bei Bedarf zeitnah Einzel- oder Familiengespräche und ggf. die Weitervermittlung an eine ambulante Krebsberatungsstelle, niedergelassene Psychoonkologinnen und -onkologen oder Selbsthilfegruppen [6].

Psychoonkologie ist wirksam

Aus zahlreichen Arbeiten wissen wir, dass psychotherapeutische und psychoonkologische Interventionen wirksam sind. Nach den Arbeiten von Klaus Grawe [25] sind vor allem die folgenden Faktoren dafür ausschlaggebend: Die Qualität der therapeutischen Beziehung zwischen dem Psychoonkologen oder der Psychoonkologin und dem erkrankten Menschen trägt wesentlich zum Ergebnis der Beratung bei. Das, was die Betroffenen in die Gespräche mitbringen, kann oft als positive Ressource für die psychoonkologische Beratung genutzt werden. Die Anliegen der Patientinnen und Patienten, die in den Gesprächen behandelt werden, sind unmittelbar wichtig. Sie können z. B. durch narrative Techniken, aktives Zuhören oder Imaginationsübungen erlebnismäßig aktualisiert werden. Oft geht es dabei um eine angemessene Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung, den Umgang mit Ängsten oder körperlichen Veränderungen und die Erörterung hilfreicher Bewältigungsstrategien.

Patientenorientierung und Kommunikation

Eine empathische Grundhaltung ist eine unverzichtbare Grundlage für einen patientenzentrierten Umgang und die kontinuierliche Begleitung krebskranker Menschen und ihrer Bezugspersonen. Für den angemessenen Umgang mit Krebskranken und ihren Angehörigen benötigen die in der onkologischen Versorgung tätigen Berufsgruppen eine besondere kommunikative Bereitschaft, entsprechende Fähigkeiten, Kompetenzen und Skills. Dazu gehört, die Patientinnen und Patienten in ihrer aktuellen körperlichen und emotionalen Verfassung wahrzunehmen, ihre persönlichen Werte, Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen und ihre Selbstkompetenz bzw. Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu fördern. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist eine patientenzentrierte Kommunikation, welche die Kranken und ihr soziales Umfeld mit ihrem Erleben und ihrer Lebenswelt in den Fokus aller Interaktionen und Interventionen stellt. Epstein & Street [24] beschreiben die Aufgaben und Ziele einer patientenzentrierten Kommunikation mit folgenden Wesensmerkmalen:

- Eine hilfreiche „heilsame“ Beziehung aufbauen können

- Den Austausch von Informationen ermöglichen

- Mit Emotionen umgehen können

- Eine gemeinsame Entscheidungsfindung zum weiteren therapeutischen Vorgehen unterstützen

- Toleranz für Ungewissheiten entwickeln helfen

- Die Selbstbestimmung, Kontrolle und Handlungsfähigkeit der Kranken ermöglichen

Patientenzufriedenheit

Die Wirksamkeit patientenzentrierter Kommunikation insbesondere in der Onkologie wurde vielfach auch im Hinblick auf die Wünsche und die Zufriedenheit der Patienten und Patientinnen untersucht. Insbesondere Interview-Studien verdeutlichen, dass Krebskranke vor allem einen kompetenten und engagierten Arzt möchten, dem sie vertrauen können und von dem sie sich als Person wahrgenommen und respektiert fühlen. Im Hinblick auf die Patientenzufriedenheit beeinflussen emotional-affektive Verhaltensweisen (Empathie, Anteilnahme, Besorgnis, Beruhigung, Optimismus, positiver Affekt) die Zufriedenheit stärker als Verhaltensweisen, die die Beteiligung der Betroffenen bei Entscheidungsfindungen fördern. So waren z. B. Patienten und Patientinnen zufriedener, deren Sorgen von Pflegenden erfragt wurden, die ein Kommunikationstraining absolviert hatten. Eine patientenzentrierte Kommunikation sollte sich gemäß der Empfehlung in der S3-Leitlinie an den nachfolgenden Grundprinzipien orientieren:

- Gewährleistung einer atmosphärisch angemessenen und ungestörten Umgebung ohne Unterbrechungen

- Aufbau einer tragfähigen Beziehung zum Patienten oder zur Patientin

- Gesprächsführung auf der Basis des Aktiven Zuhörens

- direktes und einfühlsames Ansprechen schwieriger Themen

- Vermittlung von bedeutsamen Informationen in einer patientennahen Sprache unter Vermeidung von medizinischem Fachvokabular, ggf. Erklärung von Fachbegriffen. Diese Sprache soll aufrichtig sein und gleichzeitig Raum für realistische Hoffnung lassen

- Verwendung von Strategien, um das Verständnis zu verbessern (Wiederholung, Zusammenfassung wichtiger Informationen, Nutzung von Grafiken u. Ä.)

- Ermutigung, Fragen zu stellen wie auch Gefühle auszudrücken

- Einbeziehung von Angehörigen oder Bezugspersonen in Abhängigkeit vom

- Wunsch des Patienten der Patientin

- Anbieten weiterführender Hilfen

Umgang mit schwierigen Themen

Die Herausforderungen für alle onkologisch tätigen Berufsgruppen sind besonders groß. Gespräche zwischen den Berufsgruppen einerseits und mit Krebskranken und ihren Angehörigen behandeln oft sehr schwierige existenzielle Themen. Dabei geht es z. B. um Entscheidungen für oder gegen eine Früherkennungsuntersuchung, die Eröffnung einer Krebsdiagnose, Therapieentscheidungen im Rahmen einer partizipativen Entscheidungsfindung, das Überbringen schlechter Nachrichten, Umgang mit Verärgerung aufgrund von tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlern in der Diagnostik und Behandlung, Umgang mit Kommunikationsstörungen und anderes mehr. Grundsätzlich gilt auch für eine einfühlsame Gesprächsführung, dass aus einer „schlechten“ Nachricht keine gute wird. Die Überbringer von bad news sind nicht verantwortlich dafür, was sie zu übermitteln haben, aber dafür, wie sie es tun [6].

6 Hämatopoetische Stammzelltransplantation – psychosoziale Aspekte

Bei verschiedenen Erkrankungen des blutbildenden Systems stellt die Behandlung mit Hochdosischemotherapie und nachfolgendem Blutstammzellersatz, die Hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT), eine erfolgversprechende medizinische Behandlungsart dar. Dieses Verfahren wird z. B. bei der schweren aplastischen Anämie (SAA), verschiedenen chronischen und akuten Formen der Leukämie (z. B. CML, AML), bei bestimmten Erkrankungen des lymphatischen Systems (z. B. Morbus Hodgkin, Non-Hodgkin-Lymphom) und bei einigen soliden Tumoren (z. B. Hodenkrebs) durchgeführt. Als allogene oder Stammzelltransplantation wird die Übertragung von Stammzellen eines verwandten oder nichtverwandten Spenders bezeichnet. Bei der autologen Form dieser Behandlung werden entnommene und gelagerte eigene Blutstammzellen des Patienten oder der Patientin retransfundiert. Bevor die Spenderstammzellen übertragen werden, erfolgt eine Konditionierungsbehandlung mit Chemotherapie und/oder Bestrahlung. Das blutbildende System des Patienten oder der Patientin wird dadurch zerstört. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Erkrankte, die eine allogene Stammzelltransplantation erhalten werden oder bereits erhalten haben, umfassend zu informieren und am Behandlungsprozess teilhaben zu lassen. Die Betroffenen sehen sich vielfach als Expertinnen und Experten ihrer Erkrankung und Behandlung. Sie kennen sich mit Diagnostik und Behandlung, z. B. mit den eigenen Blutwerten, gut aus und sind bereit, sich sehr eingreifenden Behandlungen zu unterziehen [1].

Behandlungsphasen

| Phase | Problembereich |

| Entscheidung zur HSZT; | Die aktive Entscheidung Konfrontation mit der Möglichkeit des eigenen TodesUmgang mit der Ungewissheit über den Ausgang der BehandlungÜberlegungen zu BehandlungsalternativenFinanzielle und versicherungsbezogene ÜberlegungenEinschätzung der psychischen SituationHerstellen eines „informed consent“Symptome der Angst, Depression und Distress |

| Vorbereitung auf die HSZT | Aggressive Behandlung Behandlung der akuten BehandlungsnebenwirkungenGewöhnung an die Isolation und an die KrankenhausroutineAnnahme der PatientenrolleKonfrontation mit ungewohnten Prozeduren und Behandlungen wie z.B. GanzkörperbestrahlungTrennung von der Familie und von Freundinnen und FreundenAnpassung an ein verändertes Körperbild (Verlust der Haare, Gewichtsverlust, Gewöhnung an den zentralen Venenkatheter) |

| posttransplantäre Krankenhausphase | Aufmerksames Warten („watchful waiting“) Warten auf das Anwachsen der Stammzellen („engraftment“)Erhöhte physische und emotionale VerletzbarkeitFertigwerden mit der Langeweile der IsolationAufrechterhaltung der Moral und der HoffnungUmgang mit lebensbedrohlichen KomplikationenUmgang mit psychischem DistressUmgang mit Entmutigung |

| Krankenhausentlassung und frühe posttransplantäre Rekonvaleszenz | Entlassung aus intensiver medizinischer Kontrolle Umgang mit dem Verlust der täglichen psychosozialen Unterstützung des medizinischen Betreuungsteams und anderer Umgang mit den Belastungen häufiger Ambulanztermine, Klinikwiederaufnahmen und Rückschlägen Wiedereinnahme wichtiger sozialen Rollen (z. B. Eltern, Ehepartnerin oder -partner oder andere soziale Rollen)Umgang mit unerwarteten Therapiefolgen, wie ausgeprägte Müdigkeit und LeistungsschwächeUmgang mit möglichen Frustrationen, Depressivität und ÄrgerEinhalten von Pflegeplänen und medizinischen Verordnungen |

| Langzeitverlauf | Wiederanpassung an das normale Leben Ablegen der Patientenrolle, Wiederherstellen der eigenen IdentitätWiedereinnahme früherer sozialer Rollen (Arbeit, Familie, Gesellschaft)Umgang mit Verlusten, die bedingt sind durch die Transplantation, wie z. B. die FertilitätWiederaufnahme der BerufstätigkeitAkzeptieren der Möglichkeit, dass Langzeitfolgen auftreten (wie z. B. Katarakte oder Zweitmalignome) |

Phasen der HSZT und psychosoziale Aspekte. Quelle: McQuellon & Andrykowski 2009 [26].

Vor und nach der Hämatopoetischen Stammzelltransplantation

In der Zeit der konventionellen Vorbehandlung, der Suche nach einem Spender oder einer Spenderin und der Entscheidung für die HSZT sowie während der stationären Transplantationsphase müssen die Erkrankten oft ihre ganze Kraft zusammennehmen, um diese Zeit durchzustehen. Die damit verbundenen Belastungen und Anstrengungen werden vielen Betroffenen oft erst in der Zeit der Nachsorge richtig bewusst. Nach der Entlassung mag zunächst das Gefühl der Erleichterung, die Transplantation geschafft zu haben, vorherrschen. In der Frühphase nach HSZT sind jedoch körperliche Probleme und damit verbunden Stimmungsschwankungen nicht selten. Die Patientinnen und Patienten sind gehalten, mit teilweise restriktiven Verhaltensregeln umzugehen, die z. B. die Ernährung und die Hygiene betreffen. Bisweilen werden auch Schamgefühle empfunden, wenn Betroffene in der Öffentlichkeit einen Mundschutz tragen müssen. Manche erleben dadurch ihr Selbstwertgefühl reduziert. Auch Ängste, depressive Verstimmungen, Verunsicherung, Gefühle der Perspektivlosigkeit und Erschöpfungsreaktionen werden oft erst nach der Transplantation vollumfänglich wahrgenommen. Zumeist stellen diese eine normale Reaktion auf erlebte Belastung dar. Ebenso kann es zu Gereiztheit, Schlaflosigkeit, Partnerschaftsproblemen oder Störungen der Sexualität kommen [1]. Alle Betroffenen müssen erst lernen, mit den eintretenden Veränderungen des bisher gewohnten Familienlebens und dem veränderten Umgang mit Freundinnen und Freunden zurechtzukommen. Die psychosozialen Probleme und Themen im Kontext einer HSZT können nach McQuellon & Andrykowski [26] verschiedenen Phasen der Behandlung zugeordnet werden (siehe Tabelle oben). Möglich ist auch, dass aufgrund fehlender Fertilität nach der Transplantation ein unerfüllbarer Kinderwunsch besteht. Die gesamte Lebensplanung steht mitunter so in Frage und häufig sind ein zumindest vorübergehender beruflicher Ausstieg und eine zeitlich befristete Berentung unvermeidbar.

Rückkehr ins Leben

Nach der Konditionierungsbehandlung sind Patientinnen und Patienten aufgrund der fehlenden Abwehrkräfte besonders infektanfällig und werden daher in einem keimarmen Krankenzimmer behandelt. Während der stationären Behandlung in der keimarmen Einheit werden die Betroffenen von Fachkräften gepflegt, versorgt und rund um die Uhr betreut. Nach erfolgreicher Transplantation kommt dann nach einigen Wochen der Tag der Entlassung. Pflegende in der Essener Poliklinik verglichen diesen Zeitpunkt einmal mit der Abnabelung des Neugeborenen [28]. Bei der folgenden ambulanten Betreuung von Patientinnen und Patienten nach HSZT stehen zunächst die Stabilisierung des Allgemeinzustandes, die Gabe von Blutprodukten, die Behandlung von Infektionen und die mit der Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung verbundenen Probleme ganz im Vordergrund. In späteren Phasen können weitere Probleme auftreten, die eine engmaschige Vorstellung der Betroffenen in der Ambulanz erforderlich machen, selbst wenn eine Heilung der überwiegend bösartigen Bluterkrankungen erreicht werden konnte. Von besonderer Bedeutung sind Veränderungen am äußeren Erscheinungsbild (bleibender Haarverlust, dunkle oder auch fleckige Pigmentierung der Haut, Cushing-Habitus durch hochdosierte Cortisontherapie), die zu einer enormen psychischen Belastung führen können. Viele Patientinnen und Patienten stoßen bei dem Versuch, im eigenen Umfeld über ihre Situation zu sprechen, auf Informationsdefizite und Berührungsängste.

7 Pflegende erkennen psychosozialen Betreuungsbedarf

In Gesprächen in der Essener Poliklinik zwischen Pflegenden und Betroffenen bzw. ihren Angehörigen entstand der Eindruck, dass bei stammzelltransplantierten Patientinnen und Patienten ein erheblicher psychosozialer Betreuungsbedarf besteht. Deshalb wurde in multidisziplinärer Zusammenarbeit von Pflegenden, Ärzten, Sozialarbeiterinnen und Psychotherapeuten ein psychosoziales Betreuungskonzept entwickelt. Zunächst ging es darum, den entsprechenden Betreuungsbedarf von Patientinnen und -Patienten mit Knochenmarktransplantationen (KMT) sowie ihren Angehörigen zu ermitteln. Bei erkennbaren psychosozialen Problemen sollten sodann eine angemessene Beratung und die erforderlichen Hilfen angeboten werden. Kernstück des Betreuungskonzeptes war die Einrichtung von Gesprächskreisen für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen [27]. Diese Gesprächsgruppen kamen einmal monatlich zusammen und wurden von Pflegenden, Ärztinnen und Psychoonkologen vorbereitet, abwechselnd geleitet und nachbereitet. Teilnehmende der Gesprächsgruppen waren interessierte Patientinnen und Patienten, ggf. ihre Angehörigen, jeweils mindestens eine Krankenschwester, ein Arzt und eine Sozialarbeiterin / ein Psychotherapeut. Je vertrauensvoller die Atmosphäre von Treffen zu Treffen wurde, desto eher wurden sehr persönliche Erfahrungen vor, während und nach der Stammzelltransplantation angesprochen. Besonders häufig wurden folgende Aspekte thematisiert:

- seelische Belastungen im Zusammenhang mit Erkrankung und Therapie,

- Therapiefolgen, z. B. körperliche Veränderungen,

- Probleme in der Partnerschaft, unerfüllter Kinderwunsch,

- Verhalten von Angehörigen und Freunden sowie Umgang mit ihnen und

- sozialrechtliche Fragen (Krankengeld, Rente, Schwerbehinderung, Rehabilitation).

8 Möglichkeiten der Selbsthilfe

Über die Gestaltung dieses Angebotes, den Ablauf der Treffen sowie die angesprochenen Themen berichtet Röttger [28]. Nach den initial vereinbarten sechs Treffen zeigte sich, dass die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen eine Fortführung der Gruppengespräche wünschte. Vom Mitarbeiterteam wurde den Teilnehmenden daraufhin vorgeschlagen, die laufenden Gruppen zu einer Selbsthilfegruppe zu vereinigen. Nach ausführlicher Erörterung mit allen Teilnehmenden kam es im Jahr 1999 zur Gründung der Selbsthilfegruppe Berg und Tal. Vereinbart wurde dabei, dass die Klinik für Knochenmarktransplantation die Selbsthilfegruppe auch weiterhin unterstützt. Sie stellt z. B. den Raum für die Treffen zur Verfügung und Pflegende, Ärzte, Sozialarbeiterinnen sowie Psychotherapeuten nehmen auch weiterhin an den Treffen teil. Sie geben Moderationshilfen und stehen für fachliche Beratung zur Verfügung. Gerry Streberg, ein Leukämiepatient, der selbst eine HSZT erhalten hatte, produzierte darüber einen Videofilm, welcher bei YouTube verfügbar ist [29].

In der Folgezeit plante die Selbsthilfegruppe verschiedene Projekte. So wurde ein Faltblatt für die Öffentlichkeitsarbeit entworfen, ein Videofilm geplant und eine Internetseite erstellt. Auf dieser Homepage (Verlinkung oben) sind nicht nur die Termine der Gruppentreffen abrufbar. Hier berichten auch einzelne Mitglieder über ihre persönlichen Erfahrungen bei der Spendersuche, über die Zeit der stationären Behandlung oder über ihre Erfahrungen während des ersten Jahres nach der Entlassung.

Dieses Projekt hat sich als außerordentlich nachhaltig erwiesen. Regelmäßige Gruppentreffen und

-gespräche finden bis heute jeweils monatlich statt. Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurden diese Gruppentreffen sehr erfolgreich auf ein Online-Format umgestellt. Weitere Informationen sind auf der Homepage abrufbar.

Patientenorganisationen, wie die oben genannte Selbsthilfegruppe, sind wichtige Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige. In dieser schwierigen Zeit finden sie hier Unterstützung und Begleitung.

Im Internet gibt es einige Webseiten, die Informationen zur Erkrankung und wichtigen Adressen liefern. So beispielsweise auch für das Multiple Myelom. Die Behandlung dieser hämatologischen Krebserkrankung ist sehr intensiv und zeitaufwändig. Auf der Webseite können sich Patienten und Angehörige informieren und werden darüber hinaus hingewiesen, wo deutschlandweit Unterstützung angefordert werden kann.

Literatur

- Schwarz R, Singer S (2008) Einführung Psychosoziale Onkologie. Reinhard, München

- Weis J (2010) Aktueller Entwicklungsstand der Psychoonkologie im Spannungsfeld zwischen Psychotherapie, Beratung und Sterbebegleitung. In: PID 2(11): 113–116

- Röttger K (2003a) Psychosoziale Onkologie für Pflegekräfte. Grundlagen, Modelle, Anregungen für die Praxis. Hannover: Schlütersche

- Bundesministerium für Gesundheit (2013) Nationaler Krebsplan. Ziel 9 – Psychoonkologische Versorgung. Zugriff am 12.12.2020. Verfügbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/N/Nationaler_Krebsplan/Informationspapier_Nationaler_Krebsplan.pdf

- OnkoZert (2020) Onkologische Zentren. Erhebungsbogen Onkologisches Zentrum – Deutsch. Zugriff am 12.12.2020. Verfügbar unter https://www.onkozert.de/onkologische-zentren

- AWMF online (2020). Zugriff am 12.12.2020. Verfügbar unter https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-051OL.html

- Robert Koch-Institut (Hrsg.) und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e. V. (Hrsg.) (2019) Krebs in Deutschland für 2015/2016. 12. Ausgabe, Berlin. Zugriff am 11.01.2020. Verfügbar unter https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Publikationen/Krebs_in_Deutschland/krebs_in_deutschland_node.html

- Statistisches Bundesamt (2019) Statistisches Jahrbuch. Gesundheit. Zugriff 12.12.2020. Verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Jahrbuch/jb-gesundheit.pdf?__blob=publicationFile

- Bruns J et al. (2017) Positionspapier zur „Wissen generierenden onkologischen Versorgung“. Vorgelegt am 2. Februar 2017 von der AG Zukunft der Onkologie. In: Forum 2017, 32 (S. 114–117). Zugriff am 12.08.2019. Verfügbar unter https://link.springer.com/article/10.1007/s12312-017-0244-8

- Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. (2018) Sprich mit mir! Über Krebs. Altes Schweigen oder neue Offenheit! Perspektiven 2018. Jahresmagazin der Krebsgesellschaft NRW. Zugriff am 21.07.2019. Verfügbar unter http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/a_material/b_runterladen/Perspektiven_2018web.pdf

- Holland J, Rowland JH (1989) Handbook of Psychooncology. Oxford University Press, New York

- Mehnert A (2013) Psychoonkologische Diagnostik. In: Schulz-Kindermann F (2013) Psychoonkologie. Grundlagen und psychotherapeutische Praxis. Belz, Weinheim

- Herschbach P (2006) Behandlungsbedarf in der Psychoonkologie. Grundlagen und Erfassungsmethoden. In. Onkologe 12: 41–47

- Holland J (2013) Distress Management in Cancer: Standards and Clinical Practice Guidelines. http://www.ipos-society.org/education/core_curriculum/de/Holland_distr/player.html. Zugriff am 07.07.2013

- Drepper H (1993) Lernen vom Patienten. Begegnungen mit Krebskranken im Laufe meines 36-jährigen Berufslebens. In: Strittmatter G (Hrsg.) Die Kunst, im psychoonkologischen Bereich zu arbeiten. Ergebnisbericht der 10. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie e. V. (Dapo), Schwerin, 27.–30.05.1992, S. 58–71, Tosch, Münster

- Strittmatter G (1994) Die psychologische Betreuung von Hauttumorpatienten. In: Macher E, Kolde G, Bröcker EB (Hrsg.) Tumoren der Haut. Jahrbuch der Dermatologie 1994/95, S. 223–240, Biemann, Zülpich

- Schumacher A (2010) Strukturen psychoonkologischer Versorgung. In: PID 2(11): 107–112

- Bullinger M (1997) Gesundheitsbezogene Lebensqualität und subjektive Gesundheit. Überblick über den Stand der Forschung zu einem neuen Evaluationskriterium in der Medizin. In: Psychother Psych Med 1997 (47): 76–91

- Küchler T, Berend M (2011) Lebensqualität in der Onkologie – Grundlagen und Anwendungsbereiche. In: Onkologe 17: 1098–1100

- Herschbach P & Heußner P (2008) Einführung in die psychoonkologische Behandlungspraxis. Stuttgart: Klett-Cotta

- Planet Wissen, Dokumentations- und Wissenschaftsmagazin-Sendung. WDR, SWR in Zusammenarbeit mit ARD-alpha. Resilienz – Was die Seele stark macht. Zugriff am 14.12.2020. Verfügbar unter https://www.planet-wissen.de/sendungen/sendung-resilienz-102.html

- LebensZeiten e. V. Verein für Gesundheitsförderung und Psychoonkologie. Unterstützung online. Zugriff am 12.12.2020. Verfügbar unter https://lebenszeiten.de/unterstuetzung-online/

- Determann M, Ratsak G, Reibe F, Henne-Bruns D (2011) Hat die Psychoonkologie im Akutkrankenhaus eine Zukunft? In: Onkologe 17: 1127–1135

- Epstein R, Street R (2007) Patient-Centered Communication in Cancer Care: Promoting Healing and Reducing Suffering. Bethesda: National Cancer Institute; NIH Publication No. 07-6225

- Grawe K (2020) Psychologische Therapie. Göttingen, Hogrefe

- McQuellon, RP & Andrykowski M (2009) Psychosocial Issues in Hematopoietic Cell Transplantation. In: Appelbaum FR, Forman SJ, Negrin RS, Blume KG (Hrsg.) Thomas’ Hematopoietic cell transplantation. 4th ed. Blackwell Publishing Ltd., S. 488–501

- Prumbaum M & Majstorovic B (1998) Erfahrungen mit Gesprächsgruppen für knochenmarktransplantierte Patienten. In Tagungsdokumentation: „Einander besser verstehen – Kommunikation in der klinischen Onkologie“. Zugriff am 08.09.2019. Verfügbar unter http://www.bergundtal-ev.de/fileadmin/templates/pdf/workshop4.pdf

- Röttger K (2003) Berg und Tal. Die Entstehung einer Selbsthilfegruppe für Knochenmarktransplantation-Patienten und ihre Angehörigen. In: Perspektiven 2003. Krebsgesellschaft NRW (Hrsg.) Leverkusen: gfmk KG. Zugriff am 08.09.2019. Verfügbar unter http://www.bergundtal-ev.de/fileadmin/templates/pdf/perspektiven2003.pdf

- Streberg G (2017) Berg und Tal. Eine Selbsthilfegruppe stellt sich vor. Video. Zugriff am 13.12.2020. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=m4cX1WVZiHY